消化器内科・肝臓内科(消肝内科)

消化器内科・肝臓内科から患者さんへ

消化器肝臓内科はおなかの病気、つまり消化器疾患に特化した診療を行っています。食道、胃、大腸、肝臓、胆道、膵臓など、おなかに関わるさまざまな臓器における多様な疾患に対応し、専門的な医療を提供しています。私たちは高度な医療技術と情熱をもって、身体への最小限の負担で最大限の効果を追求しています。

外科、放射線科、腫瘍内科など他の診療科とも緊密に連携し、内科的な治療法と外科的治療法、放射線療法などを組み合わせた、より効果的な治療プランを提案しています。お腹に関する不安や疑問があれば、どんな些細なことでも遠慮せずにご相談ください。私たちはいつでもお手伝いできるようにここにいます。

主な対象疾患/検査/治療

急性肝炎

急性肝炎は、肝臓の細胞が急速に破壊され、肝臓の機能が急激に低下する状態を指します。急性肝炎はさまざまな原因によって引き起こされ、以下のような種類があります。

肝炎ウィルスによる肝炎(A型肝炎、B型肝炎、E型肝炎)

特定のウィルスに感染することで肝炎が発症します。

薬剤や健康食品などによる肝炎

特定の薬物や健康補助食品の摂取が原因で肝炎が発症することがあります。

アルコール性肝炎

長期間の過剰なアルコール摂取が肝臓に損傷を与え、肝炎が発症します。

急性肝炎の症状には、倦怠感や食欲低下がよく見られます。症状が重篤な場合、入院が必要で、安静に過ごし、点滴などで栄養を補給しながら体調を整え、自然治癒を待つことになります。また、原因となりうる薬物の摂取を中止する必要があります。通常、1から3週間で症状が改善し、退院が可能となります。

ただし、重症例では肝不全の状態が進行し、意識障害や顕著な黄疸が現れることがあり、この場合、高度な医療施設での集中治療や肝臓移植が必要となることがあります。また、B型肝炎ではウィルスが完全に除去されず、慢性化することがあるため、症状が改善してからも経過観察が必要です。

C型慢性肝炎

C型肝炎ウィルスに感染すると、多くの人が慢性肝炎となり、感染が生涯にわたって持続し、数十年かけて肝硬変に進行する可能性があります。肝硬変が進行すると、高い確率で肝がんが発生するリスクがあります。しかし、2015年以降、治療法は劇的に進歩し、抗ウィルス薬を2〜3か月間服用するだけで、副作用がほとんどなく、ほぼ確実にウィルスを排除できるようになりました。

ただし、ウィルスを排除できたとしても、将来的に肝がんが発生する危険は完全には除去されず、定期的な検査が必要です。通常、半年に1回程度、血液検査や超音波検査を受けて、肝がんの発生がないかどうかを確認する必要があります。

日本では、C型肝炎ウィルスに感染していることに気付いていない人がまだ多く存在しています。通常の健康検診にはC型肝炎の検査が含まれていないことがあるため、肝機能の異常などで再検査が指示された場合、C型肝炎ウィルスの検査を受けることが必要です。

B型慢性肝炎

B型肝炎ウィルスは、幼少期に感染すると高い確率で慢性肝炎となり、成人期に感染しても時折慢性化します。現在の医療では完全にウィルスを駆除することは難しいです。血液中のウィルス量が多く、強い炎症が持続している場合(AST・ALT※1の値が高い場合)、肝硬変や肝がんの発症リスクが高まります。しかし、核酸アナログ製剤と呼ばれる薬剤を服用することにより、肝炎の症状は沈静化し、肝硬変の進行を抑制することができます。

ただし、症状が沈静化していても、肝がんの発生リスクは存在し、半年に1回程度は肝がんが発生していないかどうかを確認するため、血液検査や超音波検査を受けることが必要です。

※1 AST・ALT:肝臓でアミノ酸の代謝に関わる酵素です。これらの酵素は、肝臓の機能や肝細胞の状態を評価するのに役立ちます。

生活習慣による慢性肝疾患

生活習慣による慢性肝疾患の主な原因は、アルコール性肝障害と脂肪肝の2つに大別されます。

アルコール性肝障害は、過度なアルコール摂取によって引き起こされる肝障害です。ただし、個人差が大きく、どの程度のアルコール量が肝障害を引き起こすかは異なります。したがって、自分が少量しか飲んでいないつもりでも肝障害が発生する可能性があります。さらに、同じ飲酒量でも、女性の方が男性よりも肝障害が発症しやすいことが知られています。アルコール性肝障害の特徴は、血液検査でAST>ALTの肝障害が見られ、γ-GTP※1の値も高くなります。一部の患者は、10年から数十年の間に肝硬変や肝不全に進行することがあります。現在、有効な薬物治療は存在せず、アルコール摂取を減らすこと以外に特効薬はありません。

※1 γ-GTP:肝臓や他の臓器で見られる酵素の一種です最近では、アルコール性肝障害の指標として知られるようになっている項目です。

脂肪肝は、主に炭水化物(穀物類)および糖質の摂取過多によって発症することが多いです。これにより、脂肪肝の患者さんは糖尿病のリスクも高くなることがあります。炭水化物と糖質は小腸でブドウ糖(グルコース)に分解されて血液中に吸収され、エネルギー源として利用されます。しかし、余分なブドウ糖は肝臓で中性脂肪に変換され、エネルギーの備蓄として蓄積されます。肝細胞内に脂肪が過剰に蓄積され、細胞が損傷する状態が脂肪肝です。血液検査では、AST<ALTの肝障害が見られ、γ-GTPも高い値になります。一方、肝臓で生成された脂肪が血液を介して皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積され、これが肥満の原因となります。アルコールも肝臓で中性脂肪に変換されるため、過度な飲酒は脂肪肝や肥満の原因となります。

脂肪肝に対する特効薬は存在せず、最も効果的な対処法は炭水化物および糖質の摂取を制限することです。これは肥満や糖尿病の予防および治療にも役立ちます。脂っこい食べ物を控えるだけでは改善しづらく、米、パン、麺類、甘いもの(お菓子、ジュース、果物)およびアルコールの摂取を適度に制限し、代わりにタンパク質(肉、魚、卵、豆腐など)と野菜を積極的に摂取することが重要です。

脂肪肝は軽視されがちですが、一部の患者さんでは急速に進行し、数十年で肝硬変や肝不全に進展することがあります。肝硬変になると肝がんのリスクも高まります。血小板数が低下している場合は、既に肝硬変またはそれに近い状態かもしれないため、特に注意が必要です。脂肪肝が検診で指摘された場合、将来のリスクを軽減するために、食生活を段階的に見直すことが大切です。

肝硬変

肝硬変は、慢性肝炎によって肝細胞が破壊され、長期間にわたって肝臓内の線維組織が増加し、肝臓が硬くなる状態を指します。この肝硬変と呼ばれる状態では、肝臓は本来の機能を十分に果たせず、さまざまな合併症が発生します。これには黄疸、腹水貯留、むくみ、肝性脳症(意識障害)、食道静脈瘤などが含まれます。また、肝硬変が進行するほど、肝がんのリスクが高まります。

むくみや腹水貯留が進行する場合、利尿剤を内服したり、塩分摂取を制限する必要があります。肝性脳症は、便秘がきっかけで意識障害が現れることが多いため、排便の管理が重要です。また、肝性脳症がある場合、自動車の運転は避ける必要があります。

症状が重篤な場合、入院治療が必要となることもあります。肝硬変自体を完全に改善することは難しいため、症状との調和を取りながら、日常生活を送るためのサポートを行います。

肝細胞がん

肝細胞がんは、慢性肝疾患の影響を受けやすい肝臓から発生し、特に肝硬変の進行した状態でよく見られます。以前はC型肝炎が原因の患者が多かったですが、最近では脂肪肝が原因の患者が増えています。

治療法としては、肝切除、ラジオ波焼灼術※1、肝動脈塞栓術※2、全身化学療法※3、放射線治療など多くの選択肢があります。治療法の選択は、がんの大きさや数、門脈の浸潤の有無、転移の有無、肝臓外への転移の有無、肝機能の状態(肝硬変の程度)などを総合的に考慮して決定されます。肝切除や全身化学療法を行うには、通常、肝機能が比較的良好な状態(通常はChild-Pugh分類※4のA)であることが必要です。その他の治療法は、肝機能がやや低下していても(Child-Pugh分類のB)、一般的には実施可能ですが、肝機能が非常に低い場合(Child-Pugh分類のC)は難しいことがあります。

肝細胞がんは再発が多く、完全に治療しても再発することがよくあります。そのため、病状に応じた治療を繰り返すことが必要です。

※1 ラジオ波焼灼術

ラジオ波焼灼術は、肝臓がんを治療するための方法の一つで、超音波装置を使用して肝臓がんに電極針を挿入し、交流電流を発生させて電極針の周囲を加熱し、がん組織を凝固壊死させる治療法です。この方法では、5~10分の加熱により、直径2~3cmの範囲内のがん組織を凝固させることができます。特に直径が2cm程度までの小さながんに適しており、通常は1回の加熱で効果的に治療できます。治療には通常1~2時間かかります。

この治療法では、患者さんは麻酔薬を使用して眠った状態で治療を受けるため、痛みや不安を感じずに治療を受けることができます。治療中には通常、記憶は残りません。

※2 肝動脈塞栓術

肝動脈塞栓術は、肝臓がんを治療するための方法の一つで、右足の付け根の動脈を穿刺して、カテーテルを肝動脈まで挿入し、がんへの血流を遮断するための粒子製剤(ゼラチンパウダーやビーズ製剤など)を動脈内に注入する治療法です。この治療法は、大きながん1つを重点的に治療することもできれば、肝臓全体に散在するがんを一度に治療することもできるため、幅広い適応範囲を持つ治療法です。通常、外科切除やラジオ波焼灼術が難しい場合に選択されます。

ただし、肝動脈塞栓術の効果は確実ではなく、がんを完全に根治させるのは難しいことがあります。多くの場合、治療を3~6か月ごとに繰り返す必要があります。治療に要する時間は通常1~2時間で、治療後には数日から1週間ほどの間、発熱、腹痛、食欲低下などの症状が現れることがあります。当院では通常、退院は治療後2日目を目安としています。

※3 全身化学療法

全身化学療法は、がんの治療において、特定の分子標的に作用する薬剤を体内に取り込む治療法の一つです。2019年8月現在、レンバチニブ、ソラフェニブ、レゴラフェニブ、ラムシルマブの4つの分子標的薬が使用されています。これらの薬剤は、がん細胞の成長や増殖を抑制するために設計されています。

しかし、これらの薬剤には副作用があり、これらの副作用は4つの製剤で共通しています。一般的な副作用には、手指や足の裏の皮膚がただれる「手足症候群」、血圧上昇、タンパク尿、甲状腺異常、食欲低下、体力低下、倦怠感、肝障害、腎障害などがあります。

また、肝機能が低下している場合、これらの副作用がより重くなることがあるため、治療を行う際には、元々の肝機能が良好であることが求められます。肝機能の評価にはChild分類という指標が一般的に使用され、Child分類のAであることが治療の条件となることがあります。

全身化学療法はがん治療の一環として行われる場合があり、その適応や治療計画は患者の具体的な状態に合わせて決定されます。治療中には副作用の管理や経過観察が行われ、患者の健康状態に応じて調整されることが一般的です。

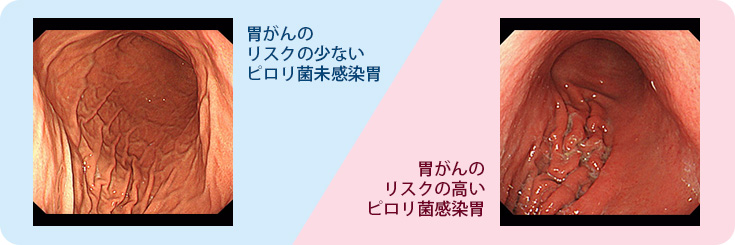

ピロリ菌の状態に応じた胃がんのリスク評価

ピロリ菌感染は、胃がんだけでなく、様々な胃腸の疾患のリスク因子となります。実際、ピロリ菌に感染したことがない場合、胃がんに罹患するリスクは非常に低いとされています。ピロリ菌感染は幼少期に始まり、長期間にわたって持続的な胃炎を引き起こすことがあり、この慢性的な炎症から胃がんが発生する可能性が高まります。

中高年層の多くがピロリ菌に感染しており、ほとんどの感染者は無症状です。しかし、ピロリ菌感染の有無は胃がんリスクに関与する重要な要因です。胃カメラ検査によってピロリ菌感染の兆候を評価でき、感染の疑いがある場合、抗体検査や呼気試験などの確定診断のための検査が行われ、必要に応じてピロリ菌の除菌治療が提案されます。ピロリ菌の除菌により、胃がんリスクが軽減される可能性が高まるため、感染の早期発見と治療が重要です。

また、ピロリ菌感染に伴う慢性胃炎の程度によって、胃がんのリスク評価が行われます。この評価に基づいて、胃カメラ検査を計画的に行うことができ、胃がんの早期発見が可能となります。早期の胃がんは内視鏡治療で効果的に治療でき、胃がんによる重大な合併症や死亡リスクを軽減するのに役立ちます。したがって、ピロリ菌感染とその影響を評価し、適切な対策を講じることは、胃がん予防と早期発見に寄与します。

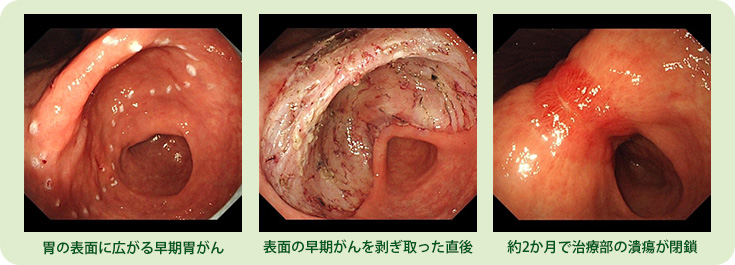

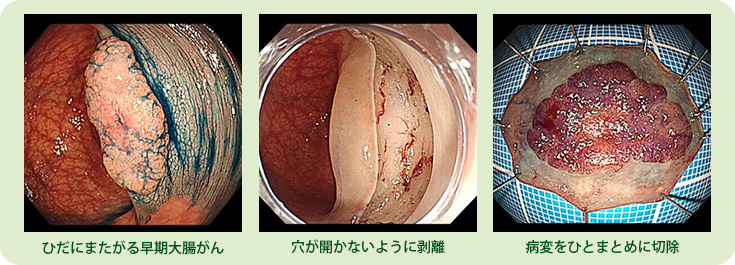

カメラによる早期がんの治療

カメラによる早期がん治療は、食道がん、胃がん、大腸がんなどの早期がんを非常に効果的に治療する方法の一つです。この治療法は、手術に比べて体への負担が少なく、臓器をできるだけ温存できるため、患者の生活の質に大きな影響を与えません。

具体的な治療方法として、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)があります。ESDは、粘膜表面に広がる早期がんを内視鏡を使用して精密に剥離し、完全に切除する治療法です。この方法は特にリンパ節転移の心配のない「浅いがん」に適しています。通常、ESDによる治療の後、患者は翌日から食事が可能であり、約1週間で退院することができます。治療を行う医師は経験豊富な内視鏡治療の専門家であり、慎重かつ専門的なアプローチで治療を行います。

このようなカメラによる早期がん治療は、がんを早期に発見し、迅速かつ効果的に治療するための優れた選択肢として、多くの患者に利益をもたらしています。

症例① 早期胃がんESD(粘膜下層剥離)

胃の表面に広がる早期胃がんを剥ぐように切除しました。2か月後には治療部の潰瘍は閉鎖します。

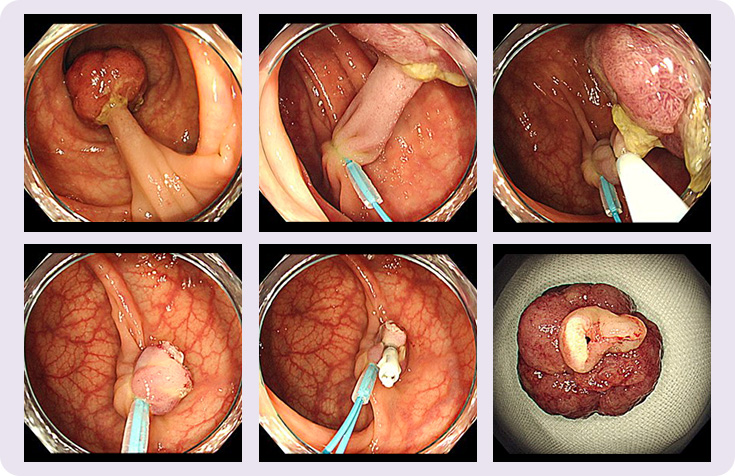

症例② 早期大腸がんESD(粘膜下層剥離)

表面にとどまる浅い大腸がんも、内視鏡治療の適応です。大腸の壁は薄いため慎重に処置をします。

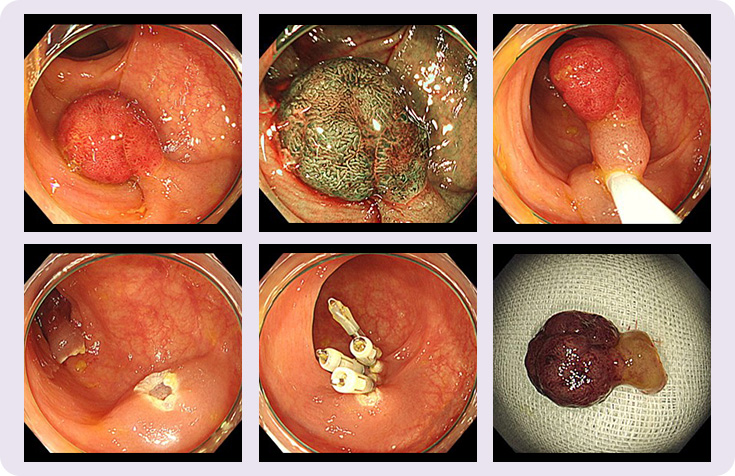

大腸ポリープ治療による大腸がんの予防

大腸ポリープには前がん病変である腺腫といわれるポリープが多く、切除することによりがんを予防することが可能です。しかし大腸ポリープはまったくの無症状で、健診でひろく採用されている便潜血検査では大腸ポリープの有無は評価できません。腹痛や血便などの症状がなくても、また便潜血検査でひっかからなくても、一度は大腸カメラを受けることをおすすめします。たまたま施行した大腸カメラで大事にならずに治療できる病変が発見される方はとても多いのです。大腸カメラ検査の際に見つかった小さなポリープはその場で治療を行います。(日帰り手術) 治療後数日間注意していただきたいことがあります。比較的大きい病変の場合は、念のため2-3日間の入院での治療をおすすめしています。ポリープの状況に応じて定期的に検査を受けることによって、大腸がんの予防を目指します。

症例① 大腸ポリープ(EMR)

ポリープの根本に液体をうちこみ、病変を持ち上げたうえでスネアをかけて切除します。10mmくらいまでのポリープは日帰り治療を行います。

症例② 大腸ポリープ(EMR)

茎の太いポリープ。出血のリスクが高いため、留置スネアをかけてからポリープを切除しました。大きなポリープは数日の入院治療となります。

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

ひどい下痢や腹痛、血便が続く場合には潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患を疑う必要があります。大腸カメラや血液検査などを組み合わせて適切な診断を行い、症状に応じて様々な種類の薬を組み合わせて治療を行います。症状が重い場合には入院が必要となることもあります。できるだけ早期に寛解状態(症状が消失すること)にもちこむことが重要で

外来診療担当日割

| 科名 | 時 間 |

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (午前のみ) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 消化器・ 肝臓内科 |

午 前 |

高野 幸司 | - | - | 近藤 祐嗣 | - | - |

| 午 後 |

佐藤 新平 | - | 高野 幸司 (第1,3) 近藤 祐嗣★ |

(第1,3) 松浦 知和 |

- |

※★は予約のみ

医師紹介

髙野 幸司 たかの こうじ (消化器内科科長)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

- 日本消化器病学会消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

- 日本医師会認定産業医

- 緩和ケア研修会修了

- 医学博士(横浜市立大学)

近藤 祐嗣 こんどう ゆうじ (肝臓内科医長)

- 日本消化器病学会専門医

- 日本内科学会認定医

- 日本がん治療認定医機構認定医

- 日本肝臓学会専門医

松浦 知和 まつうら ともかず (附属湘南健診センター センター長)

磯村 好洋 いそむら よしひろ (非常勤医師)

- 日本内科学会認定医・総合内科専門医

- 日本消化器病学会専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本ヘリコバクター学会 ピロリ菌感染症認定医

- 難病指定医(炎症性腸疾患)

- 緩和ケア研修会修了

- 医学博士(東京大学)

佐藤 新平 さとう しんぺい (非常勤医師)

- 日本内科学会認定医

- 日本消化器病学会専門医

- 日本肝臓学会専門医

- 日本超音波学会専門医

- 日本消化器内視鏡学会専門医

- 身体障害者福祉法指定医

出身教室:東京大学消化器内科